A son corps défendant, la science moderne est liée à trois grands mensonges. Ils sont toujours bien vivants aujourd’hui et on les voit apparaître dans des manuels scolaires ou dans des conférences, comme celle qu’Alexandre Jollien a donnée il y a trois ans aux Hôpitaux Universitaires de Genève.

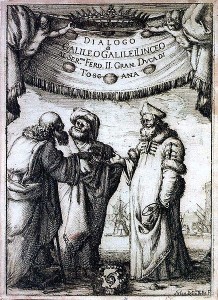

Le premier mensonge consiste à faire croire au public et aux étudiants qu’avant Galilée, ceux qui pensaient, en Europe, pensaient que la terre était plate. Pour comprendre que c’est un mensonge ou de la désinformation, les possibilités abondent. Par exemple, on peut partir du plus grand ouvrage de Galilée, Dialogues sur les deux plus grands systèmes du monde. Il y est question d’une alternative entre deux cosmologies, celle d’Aristote et celle que développent Galilée et ses contemporains. Cette alternative ne fait nulle part référence à une terre plate. Il s’agit de trancher entre le géocentrisme et l’héliocentrisme. La terre bouge-t-elle ou non ? Est-elle ou non au centre de la terre ? Non seulement les Grecs, avec Aristote, répondaient respectivement non et oui, mais aussi les Arabes et, enfin, Ptolémée, astronome égyptien du deuxième siècle de notre ère qui avait mis au point un système du monde où la terre était au centre de l’univers. Système remarquable, mais qui ne rendait pas compte de tout ce qu’on pouvait observer dans les cieux. C’est lui que Galilée a contesté sans jamais parler de terre plate.

Le deuxième mensonge concerne l’expérience de la Tour de Pise. Galilée l’aurait gravie pour, une fois au sommet, lâcher deux boules de poids différents. Elles seraient arrivées au sol exactement au même moment. Or, cette expérience n’a jamais été faite par Galilée. Non seulement parce qu’aucun document ne l’atteste, mais aussi parce qu’à le lire, on comprend assez vite qu’il savait qu’elles ne toucheraient pas le sol exactement en même temps. Et effectivement, elles ne le font pas. Pourquoi est-ce que ce mensonge a perduré ? Parce que Galilée y est dépeint par les désinformateurs d’antan et d’aujourd’hui, comme un chevalier blanc des Lumières démontrant devant le peuple ce qu’il en était de la chute des corps. Il aurait cessé d’argumenter comme les philosophes du moyen âge et aurait fait éclater la vérité expérimentale ou « piséenne » en elle-même. Ce n’est pas honorer sa mémoire que de prétendre qu’il aurait adopté une telle démarche car aucun homme de science n’a, plus que lui, autant argumenté, mis en scène des personnages soutenant des théories contradictoires, tenu avec courtoisie des propos destinés à convaincre des adversaires.

Le deuxième mensonge concerne l’expérience de la Tour de Pise. Galilée l’aurait gravie pour, une fois au sommet, lâcher deux boules de poids différents. Elles seraient arrivées au sol exactement au même moment. Or, cette expérience n’a jamais été faite par Galilée. Non seulement parce qu’aucun document ne l’atteste, mais aussi parce qu’à le lire, on comprend assez vite qu’il savait qu’elles ne toucheraient pas le sol exactement en même temps. Et effectivement, elles ne le font pas. Pourquoi est-ce que ce mensonge a perduré ? Parce que Galilée y est dépeint par les désinformateurs d’antan et d’aujourd’hui, comme un chevalier blanc des Lumières démontrant devant le peuple ce qu’il en était de la chute des corps. Il aurait cessé d’argumenter comme les philosophes du moyen âge et aurait fait éclater la vérité expérimentale ou « piséenne » en elle-même. Ce n’est pas honorer sa mémoire que de prétendre qu’il aurait adopté une telle démarche car aucun homme de science n’a, plus que lui, autant argumenté, mis en scène des personnages soutenant des théories contradictoires, tenu avec courtoisie des propos destinés à convaincre des adversaires.

Le troisième mensonge est surtout lié à Sigmund Freud. Celui-ci a déclaré que l’humanité aurait été profondément blessée par l’héliocentrisme en général, Copernic en particulier. La terre, loin d’être le centre de l’univers, n’aurait plus formé, à partir de lui, qu’une parcelle insignifiante du cosmos. Notre orgueil aurait ainsi été dégonflé par la nouvelle physique, la physique scientifique. Nous aurions dû cesser de nous croire les maîtres et possesseurs de la nature. Le problème est que la place occupée par la terre n’a jamais été considérée, avant Copernic, comme privilégiée. En étant au centre du monde, elle était, comme l’a dit un historien des sciences, la poubelle de l’univers, puisqu’elle était le cœur du monde sublunaire, un monde où l’on naissait et mourait, où l’on se développait, puis pourrissait. La zone supra-lunaire, elle, n’était rien de tel. N’y régnaient que la lumière et des mouvements éternels. Nous n’y étions pas, comme nous l’enseigne d’ailleurs le bon sens. Quant à l’idée que nous pourrions être maîtres et possesseurs de la nature, elle a été développée par Descartes et ses successeurs, c’est-à-dire bien après Copernic.

Pourquoi ces mensonges ont-ils duré si longtemps ? Pour faire passer ceux qui critiquent la science pour des débiles ou des obscurantistes. C’est pratique, plus besoin d’argumenter. C’est pratique mais pas très courtois. Ce qui n’est pas surprenant puisqu’en sciences, comme ailleurs, nous n’avons pas affaire à des gentlemen mais à des loups qui évoluent dans une lutte obscure que Thomas Hobbes appelait « a war of all against all ». C’est triste, mais c’est ainsi.

Jan Marejko

Illustration: « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde » publié par Galilée en 1632.

Et vous, qu'en pensez vous ?