La démocratie suisse au chevet du sentimentalisme européen, ou l’arrivée de l’émotionnel sur le marché des arguments pour continuer de blâmer la Suisse quand on a rien de concret à lui reprocher.

L'émission Forum de la RSR prend la température des rapports entre la Suisse et l'Union européenne suite à l'activation de la clause de sauvegarde concernant la libre circulation des ressortissants de certains pays d'Europe de l'est.

« La Suisse a clairement sous-estimé la dimension émotionnelle qu'une telle décision allait provoquer », déclare Ignazio Cassis, vice-président du groupe PLR aux Chambres fédérales, chargé de recevoir la délégation des 5 députés européens venus déposer les doléances de tout un continent.

Discrimination

Dimension émotionnelle, c'est peu de le dire, nos confrères de la RSR arrivent même à récolter l'indignation d'une députée polonaise, qui dit ne pas saisir la position de la Suisse face à des nations ayant tant consenti pour s'extraire des séquelles du communisme et parle de « discrimination ».

L'Union européenne semble feindre de ne pas comprendre que la Suisse se refuse à payer son tribut à l'intégration des pays limitrophes, comme tout bon... Etat membre. En effet, dans sa résolution du 24 mai 2012, par 486 voix pour, 30 contre et 27 abstentions, le Parlement européen “vote” l'illégalité de la mesure helvétique, en ce qu'elle ne reposerait « sur aucune base juridique justifiant d'introduire une telle différentiation nationale prévue par les traités existants entre la Suisse et l'Union ».

Dispositions transitoires

De fait, l'art. 10 chiffre 4 de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) accorde à la Suisse le droit de limiter provisoirement l'accès (d'année en année, du 1er mai 2012 au 31 mai 2014, dernier délai) à huit pays de l'Union européenne (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie et République tchèque, appelés UE-8) à la condition d'une augmentation des demande de permis de séjour (B) supérieure de 10% à la moyenne des trois années précédentes.

Il s'agit donc, en clair, d'une mesure provisoire tendant à freiner, pour un an seulement, la hausse exponentielle du nombre de permis de séjour aux ressortissants de ces huit pays.

Aucune baisse effective

Tout d'abord la limitation fixée ne concerne que les permis B, pas les permis L, et n'atteint, par conséquent, en rien le marché saisonnier.

Tout d'abord la limitation fixée ne concerne que les permis B, pas les permis L, et n'atteint, par conséquent, en rien le marché saisonnier.

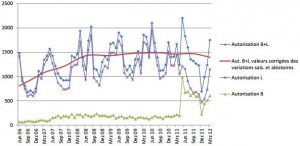

Le 1er avril 2011, jour de l'abandon des contingents, la demande de permis en provenance de l'UE-8 a bondi de 581% en un mois. En un an, d'avril 2011 à mai 2012, la moyenne est passée de 2075 à 6000, soit une hausse de près de 300%.

Le Conseil fédéral a donc, pour une seule année reconductible, limité le nombre à son taux précédent + 10%, soit 2285 autorisations de séjour B. La mesure, si elle constitue un sérieux coup d'arrêt à la hausse vertigineuse de cette dernière année, ne représente pas une baisse par rapport à la moyenne annuelle pratiquée jusqu'ici. Rien qui justifie donc, cette délégation européenne venue nous reprocher de ne pas assurer des places de travail à ses ressortissants.

Effets sur l'économie

Lors des débats qui précédèrent l'adoption de la résolution, le député polonais Rafał Trzaskowski, lequel a admis la propension du Parlement à réagir « allergiquement » aux mesures décidées par la Suisse, a souligné la croyance de ce même Parlement selon laquelle l'immigration de l'UE a contribué à la croissance économique helvétique « et cela est confirmé par les fermiers suisses et les PME ». Hormis le fait que cette dernière affirmation est plus que discutable, elle renvoie indubitablement, au moins pour lesdits fermiers, à l'octroi des permis L, non concernés par les mesures de restriction

Or, outre une augmentation sensible de la moyenne du taux de chômage sur dix ans de 3,4% à 3,9%, les chiffres de la dernière décennie démontrent que les étrangers issus de l'UE sont 1,5% de plus que la population autochtone à toucher des prestations de chômage. Ce chiffre double presque dès que l'on isole les pays de l'est du reste de l'Europe.

La nouvelle vague d'immigration a provoqué un effet de baisse des salaires des résidents étrangers, d'où, semble-t-il, une plus grande concurrence sur cette catégorie de population avec, pour conséquence, un accroissement du chômage.

Les ressortissants de l'UE (et AELE) représentent encore 20.3% des bénéficiaires de rentes AI.

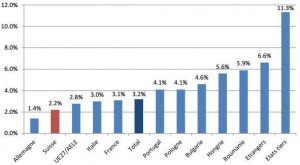

Enfin, pour 2010, soit avant l'ouverture de 2011, les ressortissants de Pologne, Slovaquie, Slovénie, Hongrie et République tchèque résidant en Suisse comptabilisaient déjà, à eux seuls, 4,4% des bénéficiaires de l'aide sociale issus des 27 pays de l'UE et des pays de l'AELE.

Le schéma ci-contre se lit en proportion de la population étrangère. En 2010, 4,1% des ressortissants de nationalité polonaise résidant sur notre territoire touchaient l'aide sociale et ainsi de suite. Les chiffres de 2011 manquent encore.

Le schéma ci-contre se lit en proportion de la population étrangère. En 2010, 4,1% des ressortissants de nationalité polonaise résidant sur notre territoire touchaient l'aide sociale et ainsi de suite. Les chiffres de 2011 manquent encore.

Souveraineté

Sans être un drame insurmontable, l'extension de la libre circulation n'a certainement pas été l'eldorado promis par ses partisans; loin de là. Et l'on comprend difficilement le reproche de l'UE de ne pas prendre en compte ses intérêts quand on voit le peu de cas qu'elle peut faire des nôtres ainsi que des termes de notre accord. La Suisse n'est pas l'agence de placement de l'Union européenne.

La clause de sauvegarde a été l'une des conditions d'acceptation des accords de libre circulation par la population, nous en faire grief aujourd'hui c'est nier le principe démocratique et la foi en la parole donnée.

Si le Parlement européen voulait bien se défaire de cette idée qu'il nous fait une fleur en nous laissant vivre et que notre seul rôle doit se résumer à prendre acte de ses volontés, les négociations en cours pourraient alors vraiment débuter et, accessoirement, porter le nom de “bilatérales”.

Bien dit, milles bravo !