Dans des temps reculés, on rassembla soixante-douze sages pour établir la Septante, recueil qui allait servir de base à l’écriture de l’Ancien Testament. On s’imagine aisément que, sur des points précis, savamment discutés et exposés de façon judicieuse, on procéda au vote. Après de longs débats, le nombre d’avis diminue, puis les camps se composent. Les perspectives opposées sont parfaitement comprises dans toutes leurs implications. Le vote est alors un dernier recours, presque sans enjeu sentimental ou partisan. Le vote pour les sages, dans des circonstances favorables, n’est jamais un mal, et on y recourt quand, précisément, il est sage d’en arriver là.

Face aux différents prophètes, les Hébreux, par la force du nombre, avaient l’habitude de n’en faire qu’à leur tête. C’est ainsi que Moïse vit les tables de la loi se fracasser contre la mauvaise foi comme les restes brisés d’un doux rêve. Le sage, c’était Moïse, mais la foule grégaire eut le dernier mot. Impossible de savoir si l’on procéda à un vote, mais il fut clair que la loi du nombre était alors référence. L’immense majorité se trompait, pourtant.

On en retient alors que le vote n’est pas une fin en soi et qu’il n’est bon que dans les circonstances qui lui donnent une véritable raison d’être, un aspect pragmatique au terme d’une sage discussion.

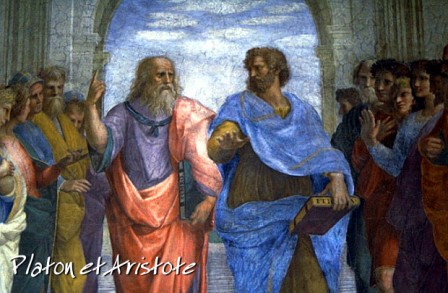

En revanche, l’autorité a un tout autre rôle. En admettant, comme Aristote, que “l’homme est un animal politique”, la question de l’autorité devient essentielle. Si les soixante-douze sages avaient tranché sans autorité, on voit sans peine que des disputes auraient perduré au sein de ceux-ci. Les points de vue différents, connus de tous et bien compris, auraient fait leur bout de chemin jusqu’à ce que l’on eût pu trancher et rassembler l’évidence de la Vérité derrière l’un d’eux! Ces sages auraient continué à errer et à discuter, peut-être des siècles, mais pour un moindre mal. Dans un tel cas de vote, l’autorité n’est pas forcément nécessaire, d’autant qu’il est alors structuré dans un cadre judicieux.

Cependant, quand on se projette dans une foule d’avis différents, sans autorité, on constate que chacun continue à faire comme bon lui semble. Là, il ne revient qu’à l’individu de décider s’il joue le jeu de la paix sociale oui si, insatisfait du résultat, il préfère faire valoir son libre-arbitre, en marge de la décision majoritaire. A la vue de cette image, on remarque qu’un vote, sans autorité, n’est pas toujours une bonne solution. Pire: dans le cas précédent, il faut alors noter que l’acceptation des sages à la décision était déjà le produit d’une forme d’autorité. Ainsi, il n’y a que dans un cadre muni d’une autorité que le vote peut avoir lieu paisiblement et faire office de décision. En effet, même en songeant au cas d’une population entièrement sage et respectueuse, il se trouve que la sagesse des uns fait alors naturellement autorité au milieu des avis des autres (avant que les camps ne se composent et discutent). Même sans lui donner une valeur légale, l’autorité est donc un élément essentiel au fonctionnement d’un système de vote.

Par conséquent, alors que tout le monde ne jure aujourd’hui plus que par le mot de “démocratie”, sans but ni cadre, il nous semble de bon ton de rappeler - dans l’ordre naturel des choses - qu’à l’inverse du suffrage populaire, l’autorité est un élément primordial du bien commun (Politique) et de la paix civile.

Thomas Mazzone, le 10 juin 2015

* dans un langage moins teinté de politiquement correct, un autre titre se serait sans doute imposé: Anthropologie contre bien-pensance: la démocratie idéologique dans ses derniers retranchements

Je me joins aux éloges et me permet d’en définir la cause : la recherche du bien commun avant toute chose.

Enfin un article de qualité! Certains contributeurs […] ne sont tout simplement pas au niveau. Bravo Monsieur Mazzone!